ANAWANA HALOBA, repenser l'histoire africaine

Pour un art profondément politique

À travers plusieurs oeuvres aussi marquantes qu'originales, l'artiste visuelle zambienne Anawana Haloba a pu donner matière à réfléchir sur la relation entre la Chine et l'Afrique, sur le chef d'état Kenneth Kaunda et sur les victimes de conflits meurtriers.

Elle a accepté de nous répondre par Zoom, depuis la Norvège, où elle réside et travaille.

Comment vous définiriez-vous en tant qu'artiste ?

Anawana Haloba : Comme une artiste visuelle. Après des études en Zambie, en Norvège et aux Pays-Bas, je vis maintenant à Oslo. Mon travail inclut des montages sonores et vidéos, de la performance et des installations.

Quels enjeux vous intéressent-ils le plus ?

Anawana Haloba : Les questions identitaires, en priorité. La manière dont nous nous percevons, politiquement, par exemple, me préoccupe intensément. Les questions sociales, l'histoire, le fait que nous soyons des "animaux politiques", la façon dont nous interagissons nourrissent également ma production. Nous devons interroger le monde dans lequel nous vivons, et pour cela, l'histoire peut notamment nous aider.

Anawana Haloba, A Dragon King at Sleepy Pride Rock, 2016

La tentative de développer un socialisme en Afrique entre les années 1960 et 1980 vous a également inspiré...

Anawana Haloba : Oui, une figure comme Joshua Nkomo, en particulier. Sinon l'imagination utopique et débridée qui régnait alors m'interpelle aussi. En Zambie, la musique était alors très expérimentale, par exemple. Aujourd'hui, je me demande comment on peut faire de l'art apolitique. Pour moi, les artistes doivent toujours questionner la société et la politique.

Comment travaillez-vous usuellement ? Comment la forme d'une oeuvre s'impose-t-elle à vous ?

Anawana Haloba : Il me faut déjà du temps. Je serais incapable de produire quelque chose en trois mois. Mes oeuvres reposent avant tout sur des recherches conséquentes, et demandent de longs mois, voire même des années. Elles comprennent en général des fragments de texte qu'on pourrait appeler "poèmes". J'ignore comment se déroule ce processus, s'il est instinctif, mais parfois les mots se muent en images.

D'après moi, chaque oeuvre ne peut comporter de la vidéo ou du son. Parfois, aussi, un mot devient une voix. Il s'agit d'un processus qui exige beaucoup de patience, dans lequel je lis, j'écris, je réfléchis, j'ai des conversations avec le matériau ou avec moi-même.

Pourriez-vous nous dire quelques mots sur "Can you see, can you hear" ?

Anawana Haloba : C'était mon travail de fin d'études, en 2006. On peut y entendre vingt-deux voix de victimes de guerre, surtout des femmes et des enfants. Toute leur souffrance y éclate, mais un enfant y exprime aussi son voeu d'avoir un jouet. Je me suis demandée quels étaient les rêves de cet enfant, j'ai imaginé des histoires.

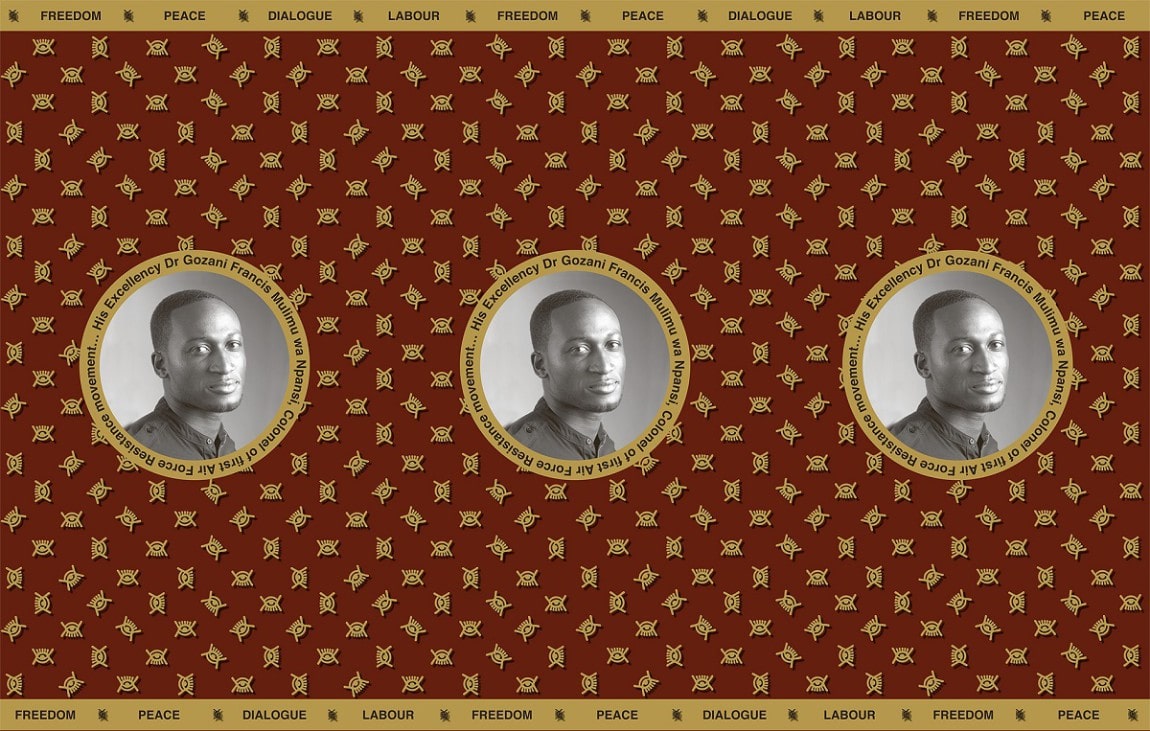

Anawana Haloba, Confessions of a delusional dictator and a museum of guilt, 2016

Une de vos oeuvres phares est "Confessions of a delusional dictator and the museum of guilt", que vous avez terminé en 2016. Comment cette oeuvre a-t-elle vu le jour ?

Anawana Haloba : Elle a commencé une nouvelle fois avec un retour dans l'histoire. Je m'y suis souvenue de mon enfance dans les années 80, et je m'y suis notamment intéressée à la figure de Kenneth Kaunda. C'est une figure complexe. Il avait des tendances dictatoriales, mais, d'un autre côté, il s'est engagé contre l'Apartheid, et a été un des rares chefs d'Etat à dire du mal d'Idi Amin Dada. On peut lui savoir gré d'avoir fait de la Zambie une terre d'accueil pour les Namibiens, les Sud-africains ou les Congolais ; il avait de bonnes idées pour la Zambie. Malheureusement, le pouvoir l'a rendu fou et obsessionnel, comme tant d'autres... Il a imposé un culte de la personnalité délirant, et demandait à ce qu'on le considère comme "Dieu sur Terre". Ainsi le faisaient d'ailleurs les élèves zambiens. Le dictateur de cette oeuvre a surtout été inspiré par Kenneth Kaunda, ainsi qu'en partie, par Idi Amin Dada, Kadhafi ou Pol Pot.

Le travail le montre comme un meurtrier et un exhibitionniste. Du marbre italien symbolise son appétence pour le luxe et la démesure. D'autres personnages interviennent, comme un prêtre, que j'interprète moi-même, ou le dirigeant d'un Etat fictif. Je rends aussi hommage à une activiste zambienne décédée dans les années 1970.

Enfin, comment résumeriez-vous votre oeuvre "A Dragon King in Sleepy Pride Rock" ?

Anawana Haloba : Elle comporte plusieurs niveaux de lecture, et peut facilement être mal comprise. Moi-même, je n'arrive pas encore à en parler avec beaucoup d'assurance. Je l'ai terminée en 2019, et l'ai exposée cette année, en 2020, au Centre Pompidou, dans le cadre de l'exposition "Chine-Afrique".

"A Dragon King in Sleepy Pride Rock" parle en effet de la relation entre l'Afrique et Chine, et, plus précisément, entre la Zambie et la Chine. Le titre se veut parodique : un dragon siège là où l'on aurait dû trouver un lion. La Chine a envahi la Zambie avec un esprit de prédation, et un appât au gain inextinguible. Cela dit, nous devons aussi beaucoup à la Chine, et nous devons nous en prendre aussi à nous-même d'avoir été trop laxistes et pas assez protectionnistes vis-à-vis des Chinois. La relation entre la Zambie et la Chine s'avère très complexe. Je pense en tout cas que les Chinois devraient plus prendre en compte les particularités des pays avec lesquels ils concluent des "affaires" et ne pas seulement s'occuper de business.

Propos traduits de l'anglais par Matthias Turcaud.

ZOOM

La nécessité d'une histoire comparative

Avez-vous réussi à briser certains clichés sur la Zambie en Norvège ?

Anawana Haloba : Partout, dans le monde occidental, on trouve des clichés sur l'Afrique, de manière générale... Il faut les invalider, mais, surtout, repenser l'histoire, et l'apprendre de manière comparée et transversale. Comme un professeur, maintenant disparu, me l'avait appris : il faut enseigner Shaka au même titre que Napoléon, pour changer les mentalités.

Matthias Turcaud