Découvrez nos nouveautés

Voir toutMode africaine : découvrez nos vêtements, sacs, bijoux et accessoires africains

Voir toutCréez un intérieur résolument africain !

Voir toutLe coin des promos !

Voir toutLes petits prix, rien que pour vous !

Voir toutDécouvrez nos produits par catégories

L'incarnation de Jésus-Christ et les traditions abrahamiques en Jn 8

Bernard Fansaka Biniama

15,50 €

-5%

14,72 €

Découvrez nos produits par pays

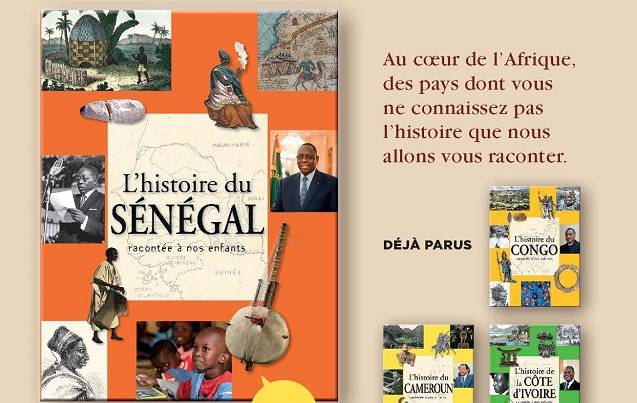

Manuels de lecture et initiation littéraire au Sénégal et en Guinée

Birahim Madior Thioune

33,50 €

-5%

31,82 €